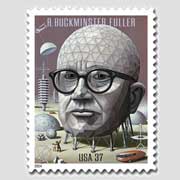

バックミンスター・フラーというデザイナー兼建築家の怪物的天才がいました。

バックミンスター・フラーというデザイナー兼建築家の怪物的天才がいました。レーダードームのような構造をポリへドロンといいます。

フラーが考え出しました。

この功績で、フラーは記念切手の絵柄にもなりました。

フラーは全体論的世界観を持ち、各方面に才能があり、「宇宙船 地球号」とか、最近流行しているシナジー synergyという言葉を作り出しました。

フラーの作り出した言葉の一つが、tensegrity です。

ドーム球場の構造の基本は、この Tensegrity です。

単純に構造物に重さをかけているのではなく、ワイヤーや梁で張力を作っています。

張力がドームの形と強さを保っています。

「押す力」を空気にさせると、風船のような屋根のドームを作れます。

宇宙船が宇宙空間に出ていくと、折りたたんでいたアンテナや太陽電池のシートを広げます。

宇宙船が宇宙空間に出ていくと、折りたたんでいたアンテナや太陽電池のシートを広げます。あれはマジックハンドのようなてこの原理で開くのではありません。

Tensegrity です。

ここのページの下の方のQuick Time Movieで、スペースシャトルの60メートルのマストがのびていく様子を見ることができます。

それぞれの骨をつないでいるワイヤーのようなものの張力で伸びていきます。

「引く」力で伸びていくのです。

このTensegrity の性質を生かした物体も Tensegrity と呼ばれます。

はじめに見せた物体は、もっとも単純な Tensegrity です。

このTensegrityは、どこか一つの「力」、「押す力」か「引く力」が変化すると、全体が変形します。

「押す力」と「引く力」でシステムを作っているのです。

システムを作り、統合体(Integrity)を作ります。

"anatomy trains" written by Meyerより anatomy lines の一部 |

人間の体も同じく Tensegrity です。

「押す力」を骨が提供し、「引く力」を「筋肉」や「筋膜」が提供します。

このようにして、体は「押し」と「引き」の力のバランスをとることで、小さな力で動きながらも、強さを確保することができます。

「感じる解剖」の「反った脊柱の強さ」はTensegrityの実例です。

Tensegrity は、一部の「力」を変化させると、全体が変形します。

ですから、立っているときに、おなか側の腹筋や腸腰筋と背中側の脊柱起立筋で脊柱を前後左右から引くと、小さな力でバランスをとることができます。

マスの連結部である「ツナギ」をガチガチに固めなければ、、楽に動けて、全体で変形できます。

そして、強度を保てます。

上手に生きるためには、筋肉を楽にしておくこと、最低限の緊張(トーヌス)にしておくことが必要です。