Kinasthetik mobilisiert Patienten キネステティクの患者介助

キネステティクのトレーニングを受けたスタッフが介助していると、重症患者でさえ、早くよくなることがしばしばです。

人間の「動き」と「感覚」の原則を知ることで、患者や入所者は身体的な健康を長い間サポートされます。

たとえ短期間だとしても、痛みを避け、けがを予防することができるでしょう。

体位を変えるときの「動き」だけが重要なのではありません。

キネステティクは、ある「体位」をとること自体にも役立ちます。

しかし、「動き」について学習した介助者が全くいないか、きわめて少ないために、未だに多くの患者さんに上手な介助が行き渡っていません。

いまでも、専門教育の中で最初に教えられるオーストラリア握り、三点握り、鍬握りなどのテクニック、とくに腰を守るというやりかたが、患者さんをすぐに「もの」にしてしまいます。

それらのテクニックは患者さんに「あなたは何もしないで・・・」と伝え、本人をを怠け者にしてしまいます。

「なにもさせられないこと」は「なにもしない」ではいられないということ」以外のこと、つまり自分に今残っている能力を使うことや、それを使って他の能力を取り戻すことを忘れさせてしまいます。

さらに、介助にやたらと力を要し、たいていは患者さんにとっても痛いものになります。

しかし、少なくとも患者さんがとても重いということを学ぶことはできます。

キネステティクのケアでは、患者さんや被介助者が受身で、介助者が動くという一方向のインタラクションを好みません。

キネステティクでは、介助はいっしょに動くインタラクションです。

Gewicht bewegen statt heben

「重さ」を持ち上げる代わりに、「重さ」を動かす

一般的に言って、キネステティクの動きには、新しくて珍しい動きはありません。

なぜなら、動きは患者さんの「動きの能力」に基づいているものだからです。

例を挙げましょう。

首から下の横断麻痺の若い患者さんがいました。

特殊なベルトと2人の力持ちの介助者に手伝ってもらい、ベッドから車いすへ、そして、その逆へと移動していました。

あるとき、その二人は

「もうできない。重いだけで、つかむこともできない」

と思いました。

しかし、私は一人で簡単にその人を車いすへ移しました。

そして、患者さんに言いました。

「あなたの体自体があなたの素晴らしい動きの資源です。」

患者さんの骨は、患者さんの体の重さを支えると言うよりも、支持面つまりそのときの私の体に重さを預けるという素晴らしい能力を持っていたのです。

「重さを持ち上げない」からできたことです。

たいてい、重さは支持面から天井の方へ持ち上げられます。

しかし、じつは、重さは体のある部分、たとえば胸郭から、その隣の部分、たとえば骨盤へと動くのです。

ひょっとしたら、さらにその隣、そのまた隣と動くかもしれません。

体はそれを「知っている」し、私たちが聞きさえすれば、それを「話して」くれます。

これは、熟練した介助者にとっても驚くべきことでした。

二人は、キネステティクの基礎コースを受講した後で、肥満の患者さんをベッドから出す介助に関して、私に助言を求めてきました。

患者さんは二人の介助者が試してみることに快く協力してくれました。

しかし、満足すべき結果は得られませんでした。

わたしは、患者さんに尋ねました。

「どうしたらもっとうまくできるか、何か良いアイデアがありますか?」

彼女は答えませんでした。

その代わりに、自分が一人で家にいるときに、どのようにベッドから起きあがり、一人で立ち上がるかを見せてくれました!

私は、そのとき彼女の能力が十分発揮されるように手伝うだけでうまくできました。

Die Bauchlage ist beliebt und wird dennoch vermieden

腹臥位は好ましいのに、まだ避けられていること

多くの患者さんが、慣れた体位としての腹臥位に転がって寝るには力が足りないと思われています。

ARDSの集中治療では腹臥位が求められ、しばしば関係者は大変な苦労を味わいます。

「Atmen呼吸」というビデオをみると感銘を受けます。

重症の患者さんが数週間にわたる仰臥位の後で、はじめてキネステティク的に腹臥位に寝かされて、最後にくしゃみをするところまで見ることができます。

このようにはっきりと見せてくれるものは、これまでありませんでした。

介助している人たちが力を使っている様子はまったく見られません。

従来の典型的な体位変換は、しばしば患者さんに残っている能力を取り上げ、ときには固めさえしていたのです。

ステファン・クノーベル(訳者注 EIHDのビデオに出てきます)は、「スーパーソフトマットレスの上に寝かされている患者さんの小さな体位変換は、標準マットレスの上で体位変換している患者さんに比べて、明らかに少なくなる」と言っています。

つまり、標準マットレスに寝ているよりも、褥瘡の危険性が高くなるのです。

面倒な体位変換が必要だというのではありません。

ウルム大学病院のキネステティクトレーナーは、ポケットティシューくらいの大きさの体位変換用クッションを用いて大変良い経験をしています。

ふくらはぎの下にクッションを入れて踵の方を少し上げるようにすると、いくつかのマスの重さは体の中心の方にはかかりません。

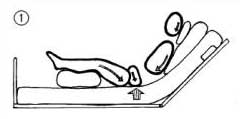

ふくらはぎの下にクッションを入れて踵の方を少し上げるようにすると、いくつかのマスの重さは体の中心の方にはかかりません。それでも、そのときに頭をちょっと持ち上げるだけで、上体の重さがかかってきて、仙骨のところが圧迫されるので、好ましくありません(図1)。

簡易測定器で簡単に測れるほど、とても強く圧迫されます。

Bei der Lagerung Gewicht abgeben ueber die Streckseiten

重さは伸側から支持面に渡されること

キネステティクのケアでは、「機能から見た解剖」の概念で、体の「前面」と「後面」を区別します。

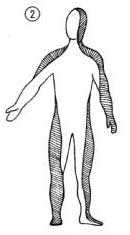

キネステティクのケアでは、「機能から見た解剖」の概念で、体の「前面」と「後面」を区別します。体は前面と後面の2つの面に分けられます。

この「前面」と「後面」は、従来の解剖学の「腹側」と「背側」とは一致しません。

この「前面」と「後面」は、従来の解剖学の「腹側」と「背側」とは一致しません。むしろ、体の伸側と屈側になります(図2)。

屈側(膝の裏側やふくらはぎなど)は、どちらかといえば敏感で、やわらかくて周囲に順応しやすくなっています。

伸側(背中、大腿の外側など)は体を守り、重さを支え、体位を安定させるように働いています。

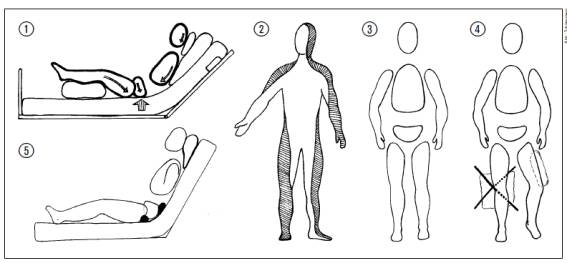

たとえば、膝の下にクッションを入れることは、血流を悪くし、神経を圧迫する一方、屈曲拘縮を起こす可能性があるので、勧められません。

大腿の外側のような伸側は、屈側である踵を除圧したいときに、下肢をリラックスさせるために支えるのにとても適しています(図4)。

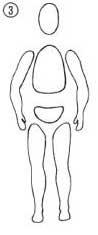

首やウエストというツナギのところは、体位をとるときに重さを支持面に落とすのには、適していません(図3)。

腹臥位にしたいときには、頭や胸郭というマスを、伸側の部分を使って横にずらすか、胸骨の下にクッションを入れるなどして、感じやすい屈側に優しく上手に重さをかけるようにします。

比較的短い間隔で、このような小さなクッションの位置を変えて、重さがかからないようにすると、褥瘡になりそうな部分にかかる重さを軽くすることができます。

マスを非対称的に配置することで、仙骨、脊柱、頭という中心軸のすべての負担を軽くできます。

手術室から戻るときにタオルやゲル-ロールを使えば、ベッドの頭側を上げたときに、患者が崩れるのを、遅らせることができます。

場合によっては、このようにすることで、患者さんが介助なしにベッドで食事できることがあります。

普通は、配膳の前に患者さんはベッドに座らされます。

しかし、多くの場合、これは「座る」と呼べるようなものではありません。

どちらかと言えば、ヘッドアップしたベッドに寝ているというものです。

結果的に、仙骨領域の圧は高くなり、胸郭と上肢の動きも著しく邪魔されます。

自分で試してみてください。

椅子にまっすぐに座って上肢を使ったり、上体を回したりしたときと、臀部を椅子の前縁にずらして、両肩を背もたれに押しつけて、椅子の上に寝たようになったときの動きを比べてみてください。

こんな体位では患者さんはすぐに足側にずり落ちていきます。

上に述べたようなことに留意して体位をとると、褥瘡のリスクを減らすことができます。

上に述べたようなことに留意して体位をとると、褥瘡のリスクを減らすことができます。そして、患者さんも本当に座っているように感じられます(バザーレ・スティミュラチオーンを参照してください)。

なぜなら、生理学的にも本当に座っているのですから(図5)。

重さは仙骨ではなく、坐骨にかかります。

すでに、ベッドメーカーはこの問題に気づいていて、背板を長くした製品を作っています。

その一方で、マットレスメーカーは、ベッドの折れ曲がりに追従させるために、マットレスを座席シートクッションのようにしなければならない状況になりました。

その点、オートリクライニングシートはうまく設計されています。

Kinasthetik erfahren und lernen

キネステティクの体験と学習

介助用品を使っても、それだけではキネステティクのコースを受講したり、現場で実践指導を受ける代わりにはなりません。

キネステティクを本や写真から学ぶことはできません。

上に述べたように、キネステティクは患者さんの動きの環境だけでなく、介助者の「動きの能力」と「動きの感覚(キネステジア)」に影響を与えます。

そうすると、日常生活に対して応用することが容易になり、患者さんが楽に痛みなく体位を変えられるようになるので、介助する人はすぐに患者がキネステティク的に起き上がっていることを意識しなくなるほどです。

ひょっとしたら、今まで多かった腰痛もめったに見なくなり、いつも患者さんが満足して見えるようになるかもしれません。

もし、そうなったなら、それは患者さんと介助者の相互作用でしょう。

たとえば、椅子へ移乗するときの介助者の支援の能力と技能が高まり、患者さんを危険にさらすことなく、いつでも患者さんの能力の範囲内でできることをアセスメントして、それに合わせられるようになったというようなことです。

筆者のアウスガル・シューレンベルクは看護学者、キネステティクトレーナー、バザーレスティミュラチオンの教師です。

図1 下肢を上げて、頭を上げると、仙骨部の圧が高くなり、褥瘡の危険が高まる!

図2 キネステティクの考える「機能から見た解剖」。前面は屈側に、後面は伸側に一致する。

図3 踵を除圧し下肢をリラックスさせるのには、伸側で支えるのが適している。

図4 マスとツナギ。重さを支持面に落とすのには、ツナギは適していない。

図5 生理学的ベッド。体のマスに合わせるには、頭側は少なくとも85センチなければならない。